L'ONG anti-baleinière Sea Shepherd déclare avoir repéré le baleinier japonais Yûshin-maru No.2 aujourd'hui, 23 février 2008. Selon le président de l'association et capitaine du Steve Irwin, deux activistes de Sea Shepherd qui été montés illégalement à bord du navire japonais le mois dernier, y auraient caché un émetteur leur permettant de suivre les déplacements du baleinier et de le retrouver facilement après avoir ravitaillé en Australie la semaine dernière.

Watson aurait annoncé que ses hommes étaient prêts à aborder de nouveau le Yûshin-maru No.2 pour soi-disant remettre un mandat de la Cour fédéral australienne interdisant aux Japonais de capturer des baleines au large du territoire que l'Australie revendique en Antarctique. Toutefois, le Traité pour l'Antarctique (1961), signé par l'Australie et le Japon entre autres, gêle les revendications territoriales sur cette partie de la planète. Le Japon ne reconnaissant pas les revendications australiennes, ils n'est pas touché par ce sanctuaire. Par conséquent, cette injonction n'a aucune validité hors du territoire australien et n'est donc que symbolique.

Les actions extrêment dangereuses de Sea Shepherd, une ONG qui s'est vu retirer son statut d'observateur à la Commission baleinière internationale (CBI) en 1986 après avoir coulé des baleiniers en Islande, viennent interrompre les activités de recherche tout à fait légale de l'Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR). Au moment où j'écrit ces lignes, les deux navires traversent une tempête de neige. Je mettrai ce message à jour en fonction de l'évolution des événements.

Mise à jour (29 février 2008) :

Cela fait maintenant 6 jours que le navire de Sea Shepherd déclare poursuivre le navire japonais Yûshin-maru No.2 au large de l'Antarctique, notamment grâce à un émetteur que deux activistes de cette ONG auraient caché à bord. Le président de Sea Shepherd, Paul Watson explique que le navire japonais tourne en rond. Le bateau de l'ONG, le Steve Irwin serait quant à lui traqué par un autre navire japonais, le Fukuyoshi-maru No.68.

Durant ces 6 jours, l'Agence japonaise pour la pêche et l'Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR) se sont abstenus de faire tout commentaire. Il y a probablement une raison...lire la suite>>

samedi, février 23, 2008

Sea Shepherd recommence à harceler le Yûshin-maru No.2

Libellés : désinformation, Sea Shepherd

samedi, février 16, 2008

Nakahama Manjirô, destin d'un homme entre deux pays

Je voudrais revenir sur le personnage de Nakahama Manjirô 中濱万次郎, alias John Manjirô ジョン万次郎 que j'ai évoqué récemment. Outre sa tentative d'introduction des méthodes de chasse baleinière américaines, ce personnage a joué un rôle important dans l’ouverture du Japon dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Je voudrais revenir sur le personnage de Nakahama Manjirô 中濱万次郎, alias John Manjirô ジョン万次郎 que j'ai évoqué récemment. Outre sa tentative d'introduction des méthodes de chasse baleinière américaines, ce personnage a joué un rôle important dans l’ouverture du Japon dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Manjirô est originaire de Nakanohama (actuellement Tosashimizu) dans la province de Tosa (sud de Shikoku). En janvier 1841, à l’âge de 14 ans, il part pêcher sur une petite embarcation avec quatre compagnons. Cependant pris dans une tempête en mer, les cinq hommes sont poussés loin des côtes japonaises et dérivent vers une île déserte de Torishima, dans le Pacifique. Les cinq hommes sont repoussés au large et finissent par s’échouer sur une île déserte située à plus de 400 kilomètres au Sud des côtes japonaises ; l’île de Torishima. Ce n’est qu’au bout de 143 jours, en juin 1841, qu’ils sont découverts et récupérés par un baleinier américain, le John Howland. Cette rencontre qui a lieu alors que le Japon est encore fermé à l’extérieur du fait de la politique du sakoku 鎖国.  Le John Howland va conduire ces hommes vers Hawaii, mais le capitaine du navire, William H. Whitfield décidera de garder le jeune Manjirô à bord et de le ramener en Amérique. Manjirô qui sert de vigie et guette la présence de baleines au large, se fait alors appeler "John Mung" par l’équipage du navire. En 1843, deux ans après avoir été sauvé, John Manjirô devient l’un des premiers Japonais à mettre les pieds en Amérique lorsque le John Howland rentre au port de New Bedford, premier port baleinier du monde à l‘époque.

Le John Howland va conduire ces hommes vers Hawaii, mais le capitaine du navire, William H. Whitfield décidera de garder le jeune Manjirô à bord et de le ramener en Amérique. Manjirô qui sert de vigie et guette la présence de baleines au large, se fait alors appeler "John Mung" par l’équipage du navire. En 1843, deux ans après avoir été sauvé, John Manjirô devient l’un des premiers Japonais à mettre les pieds en Amérique lorsque le John Howland rentre au port de New Bedford, premier port baleinier du monde à l‘époque.

Whitfield qui a été impressionné par l’ardeur au travail de Manjirô, l’adopte et le conduit chez lui à Fairhaven où le jeune Japonais va apprendre l’anglais, les mathématiques, la navigation, la construction navale, l’histoire et la géographie. Après avoir complété ses études, Manjirô servira lors de deux campagnes de chasse à la baleine avant de retourner à Fairhaven. Cependant, ne pouvant oublier son pays, il décide de partir vers l’Ouest pour participer à la "Ruée vers l’or" et ainsi rassembler l’argent qui lui permettrait de retourner au Japon.

Après avoir retrouvé deux de ses compagnons de naufrage à Hawaii, il arrive dans l’archipel des Ryûkyû en février 1851, soit exactement dix ans après avoir quitté sa terre natale. Bien que soumis à de nombreuses arrestations et interrogatoires de la part des autorités, il remonte lentement l’archipel des Ryûkyû, puis l’île de Kyûshû pour finalement atteindre son village natal de Nakanohama en 1852 et y retrouver sa famille.

Toutefois, en 1860, alors que le Japon est en train de conclure un Traité d’amitié nippo-américain, Manjirô est amené à se joindre à une mission diplomatique devant se rendre en Amérique en tant qu’interprète et navigateur. A bord du navire Kanrin-maru 咸臨丸, il est accompagné, entre autres, de Katsu Kaishû 勝海舟 et Fukuzawa Yukichi 福澤諭吉.

Après avoir rendu de nombreux services lors des négociations entre le pouvoir japonais et les Occidentaux, Manjirô présente en 1861 un rapport dans lequel il expose les avantages de la chasse à la baleine américaine, qui est mobile et active en comparaison des méthodes japonaises qui sont statiques, passives et peu productives.

Par la suite, il occupera diverses fonctions dont celle d’enseignant à l’école Kaisei 開成学校, précurseur de l’Université de Tôkyô, fondée à la période Meiji. Touché par la maladie à l’âge de 44 ans, il se retirera de la scène politique avant de s’éteindre en 1898, à 71 ans. Son rôle dans l'ouverture de relations entre le Japon et les Etats-Unis aura été important.

Le Musée de la chasse à la baleine de New Bedford avait organisé d'avril 2004 à avril 2005, une exposition sur Nakahama Manjirô et les relations entre le Japon et les Etats-Unis au milieu du 19e siècle. Il est possible de regarder cette exposition en ligne sur le site du musée...lire la suite>>

Libellés : histoire

vendredi, février 08, 2008

Sondage Asahi : 56% pour, 26% contre la consommation de baleine

Le quotidien japonais Asahi a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage qu'il a réalisé sur la population japonaise (échantillon de 2082 personnes) quant à la chasse à la baleine et la consommation de viande de baleine. Ces résultats infirment les propos récemment tenus par une ONG opposée à la chasse baleinière faisant état d'un dédain des Japonais pour la viande de baleine. Une majorité de Japonais (65%) sont favorables à la chasse scientifique.

Ci-dessous une traduction de l'article. Le graphique (réponses à la question sur la consommation de viande de baleine) est en japonais, en bleu les avis favorables (賛成), en rose les avis défavorables (反対). Les réponses sont présentées pour l'ensemble des personnes ayant répondu (全体), puis pour les hommes (男) et les femmes (女) par tranches d'âge. Les personnes n'ayant pas répondu ou sans avis ne sont pas indiquées.

Sondage Asahi : 56% pour, 26% contre la consommation de baleine

Asahi, 8 février 2008 Un sondage realisé les 2 et 3 février derniers sur l’ensemble du territoire par le quotidien Asahi a révélé que 56% des personnes interrogées étaient favorables à l’utilisation des baleines pour l’alimentation contre 26% opposées. 65% ont répondu soutenir la poursuite de la chasse scientifique conduite par le Japon. La proportion des personnes des classes d’âge moyen ayant exprimé un avis positif aux deux questions est particulièrement importante. De même, les réponses négatives se dénotent chez les femmes par rapports à celles des hommes. Les avis défavorables à la question de la consommation de viande de baleine sont plus nombreux que ceux favorables chez les femmes âgées de 20 à 39 ans.

Un sondage realisé les 2 et 3 février derniers sur l’ensemble du territoire par le quotidien Asahi a révélé que 56% des personnes interrogées étaient favorables à l’utilisation des baleines pour l’alimentation contre 26% opposées. 65% ont répondu soutenir la poursuite de la chasse scientifique conduite par le Japon. La proportion des personnes des classes d’âge moyen ayant exprimé un avis positif aux deux questions est particulièrement importante. De même, les réponses négatives se dénotent chez les femmes par rapports à celles des hommes. Les avis défavorables à la question de la consommation de viande de baleine sont plus nombreux que ceux favorables chez les femmes âgées de 20 à 39 ans.

A la question “êtes-vous favorable ou opposé à l’utilisation des baleines pour l’alimentation ?”, 70% des hommes interrogés ont exprimé leur soutien. Cette proportion est proche de 80% chez les hommes âgés de 40 à 69 ans. En contraste, seuls 44% des femmes se sont dites favorables et près de 34% opposées.

Par ailleurs, après avoir précisé que “le Japon poursuivait actuellement la chasse à la baleine en Antarctique dans un but scientifique, et que la critique par rapport à cette activité se renforçait à l’étranger”, 65% des personnes interrogées ont répondu favorablement contre 21% défavorablement à la question “êtes vous pour ou contre la poursuite de la chasse scientifique”, révélant un soutien plus marqué qu’à la question sur l’utilisation alimentaire. Les avis favorables sont de 75% des hommes et 56% chez les femmes...lire la suite>>

Libellés : désinformation, Revue de presse, traduction

jeudi, février 07, 2008

Quand l'Australie imite les ONG anti-chasse

Ce message est le 50e de ce blog. Je comptait en profiter pour expliquer mon point de vue et mon objectif en créant ce blog, mais l'actualité m'oblige à changer quelque peu mes plans.

Aujourd'hui, jeudi 7 février 2007, le gouvernement australien a rendu publique les photos et images de la chasse scientifique conduite par l'Institut japonais de recherche sur les cétacés en Antarctique. A l'origine, le navire des douanes australiennes, l'Oceanic Viking, devait documenter les activités de la flotte de recherche japonaise afin de préparer une action en justice du gouvernement de Kevin Rudd contre le programme de l'ICR. A noter que le ministre des Affaires internes, Bob Debius, a récemment annoncé que "le gouvernement [australien] n'était pas encore sûr de qui il pouvait attaquer, quand et dans quel tribunal". Pourquoi ? Tout simplement parce que le programme de recherche japonais est parfaitement légal.

Alors on est en droit de se demander si l'intention de l'Australie est réellement de recueillir des preuves en vue d'un cas de cour internationale dont "les détails sont encore à établir". La réponse est probablement non. L'Australie est sans doute le pays le plus farouchement opposé à la chasse à la baleine au sein de la Commission baleinière internationale. Les différents représentants de ce pays ont à maintes reprises annoncé qu'ils étaient contre toutes formes de chasse à la baleine, à l'exception de celle pratiquée par les Inuits et d'autres minorités ethniques. Mon opinion est que ce pays dont le nouveau gouvernement a amplement fait campagne sur la question de la chasse à la baleine lors des élections legislatives qui ont eu lieu en novembre 2007, est entré dans le petit jeu des ONG anti-chasse et va avoir beaucoup de difficulté à s'en tirer.

En effet, la publication des images de la chasse scientifique japonaise est plutôt digne de la propagande de Greenpeace. Sans doute que le fait que ces derniers n'aient pas pu obtenir ce genre d'images cette année a joué sur la décision du gouvernement australien. L'une de ces images, qui montrent deux rorquals de Minke, dont l'un plus petit que l'autre, treuillé le long de la rampe du Nisshin-maru, a été présentée comme étant celle d'une baleine allaitante et de son petit. Le ministre de l'Environnement australien, Peter Garrett a sauté sur l'occasion pour exprimer son dégoût et répéter l'opposition de son gouvernement à la chasse à la baleine. Les images et l'information ont été reprises par la majorité des médias australiens en quête de sensationnel.

Toutefois, l'ICR a réfuté le fait que les deux animaux en question étaient une mère et son petit. Comme je l'ai expliqué précédemment, les animaux pélevés dans le cadre des programmes de recherche sur les cétacés conduits par l'ICR sont déterminés aléatoirement de façon à obtenir les données les plus fiables statistiquement. S'il s'agissait de chasse commerciale, les Japonais ne captureraient que les plus gros specimens des espèces ciblées par leurs programmes. De ce fait, il arrive que de jeunes cétacés soient pris. Les chercheurs japonais à bord du Nisshin-maru ayant disséqué les deux animaux, ils sont bien mieux placés pour dire s'il s'agit ou non d'une femelle allaitante et de son petit, et la réponse est "non!".

L'attitude du gouvernement australien est on ne peut plus irresponsable. Ils savaient pertinement que la publication de ces images allait créer un mouvement de protestation au sein de l'opinion publique australienne par réaction émotionnelle. Cela rend forcément le dialogue avec le Japon beaucoup plus difficile, non seulement sur le sujet de la chasse à la baleine, mais également en général. Cela démontre également que les opposants à la chasse à la baleine n'ont aucun argument écologique valable. Ils sont donc obligé de recourir à l'aspect visuellement sanglant de cette activité. Pourtant, un article récemment publié dans le Canberra Times souligne que les baleines sont également amenée à mourrir de manière cruelle dans la nature. A noter également que la chasse aborigène de subsistence pratiquée entre autres par les Inuits est source de bien plus de souffrances pour les cétacés puisque les peuples concernés ne disposent pas du même équipement que les baleiniers japonais ou norvégiens.

Outre le gouvernement australien, l'attitude des médias occidentaux qui se sont empressés de diffuser l'histoire est également contestable. Il n'est pas réellement question d'informer le public, mais de vendre du sensationnel. La déontologie chère à ce métier qu'est le journalisme est elle rangé dans un tiroir. Le pire exemple est probablement celui du quotidien australien Daily Telegraph qui invite même ses lecteurs à signer une pétition (en coopération avec une ONG anti-baleinière) contre la chasse japonaise à la baleine.

Mise à jour (29 février 2008) :

Le navire des douanes australiennes, l'Oceanic Viking est rentré au port de Fremantle le 28 février après avoir été envoyé en Antarctique par le gouvernement australien pour soi-disant recueillir des preuves contre les opérations de chasse scientifique japonaise en vue d'une hypothétique action en justice.

Le ministre de l'Intérieur australien, Bob Debus aurait une nouvelle fois déclaré que les images ainsi recueillies par les douaniers seraient "horrifiantes". Ce traitement sentimentaliste de la question de la chasse à la baleine va à l'encontre de l'accord auquel étaient parvenus le Japon et l'Australie lors de la visite du ministre australien des Affaires étrangères, Stephen Smith, de gérer ce sujet de manière calme.

Concernant la photo publiée par le gouvernement australien et montrant soi-disant une femelle et son petit, on peut lire ce qui suit dans le rapport du Comité scientifique de la CBI de 2007 (page 5) :"[Claire Bass] a par ailleurs demandé si les femelles et petits rorquals de Minke étaient capturés dans le cadre de JARPA II. Nishiwaki a répondu que les paires femelle-baleineau étaient rarement vues durant les campagnes de recherche de JARPA II, mais qu’en cas de rencontre, des efforts étaient fait pour faire des prélèvements par biopsie d’un ou des deux animaux. Cependant, les paires femelle-baleineau ne sont pas tuées et par conséquent pas prélévées dans le cadre du protocole de JARPA II."

Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une femelle et de son petit sur la photo, car le programme de recherche japonais JARPA II prévoit de ne pas capturer les baleines dans ce cas de figure. Le gouvernement australien ne pouvait en aucun cas ignorer ce fait...lire la suite>>

Libellés : désinformation

dimanche, février 03, 2008

Lock, Stock et viande de baleine

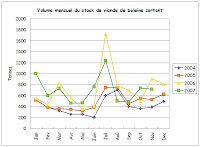

Certains opposants à la chasse à la baleine prétendent depuis quelques années que les stocks de viande de baleine sont en augmentation, démontrant le dédain des consommateurs pour ce produit au Japon. Ces déclarations se basent uniquement sur le volume total de viande de baleine et ignorent complètement les mouvements des stocks. Grâce aux données fournies (format pdf ; excel) tous les mois par le ministère japonais de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts et aux graphiques que David@Tokyo a généreusement mis à ma disposition, je suis en mesure de démontrer que les déclarations en question sont sans fondement.

Avant d’entrer dans le détail, il est important de rappeler d’où provient la viande de baleine. L’Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR) est mandaté par le gouvernement japonais pour conduire des programmes de recherche sur les populations de cétacés dans le Pacifique Nord-ouest (JARPN et JARPN2) et dans l’Antarctique (JARPA et JARPA2). Les termes (article VIII) de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, texte fondateur de la Commission baleinière internationale (CBI), précisent que "toute baleine capturée dans le cadre de ces permis spéciaux devra autant que faire se peut, être exploitée et les produits ainsi obtenus devront être traités conformément aux directives émises par le gouvernement signataire qui a accordé le permis". Cela signifie que la vente de la viande de baleine obtenue lors de ces programmes de recherche est tout à fait légale. Les bénéfices ainsi générés vont exclusivement au financement des prochaines campagnes de chasse scientifique ; l’Etat japonais ne tire aucun profit de la chasse à la baleine.

Disposant des données pour les années 2004 à 2007, voici le détail des baleines capturées lors des programmes de recherche japonais correspondant à cette période.

JARPN2 – Pacifique Nord-ouest, mi-mai/juin à mi-août/septembre (environ trois mois) :

JARPA (jusqu’ en 2004/2005) – Antarctique, fin novembre/début décembre à début mars (environ trois mois) :

JARPA2 (à partir de 2005/2006) – Antarctique, début décembre à mi-mars (environ cent jours) :

Il est important de prendre en compte les périodes de ces programmes pour comprendre les mouvements des stocks de viande de baleine. Les mois d’avril et d’août/septembre marquent le retour des navires au Japon et donc l’arrivage de la viande de baleine issue des programmes JARPA/JARPA2 et JARPN2. En outre, il faut noter que le programme JARPA2 marque également une augmentation importante de la quantité de viande obtenue du fait du doublement du quota de rorquals de Minke capturés et l’introduction d’un quota pour le rorqual commun, second plus grand cétacé par la taille. Par ailleurs, la campagne 2006/2007 a été marquée par un incendie à bord du Nisshinmaru qui a provoqué la mort d’un membre d’équipage et forcé le retour de la flotte au Japon à la mi-février.

Commençons par l’entrée de viande dans les stocks. Voici deux graphiques, l’un montrant le volume cumulé et l’autre le volume entrant tous les mois.

S’il ne devait pas y avoir de consommation de viande de baleine, le volume total des stocks de viande de baleine devraient être croissant et son évolution devrait ressembler au graphique de gauche. A noter, que le volume annuel de viande de baleine est passé d’environ 6000 tonnes en 2004/2005 à près de 9000 tonnes en 2006, notamment du fait du nouveau programme JARPA2. L’année 2007 n’est vraiment représentative du fait de l’incendie qui a interrompu le programme de recherche en Antarctique (seuls 505 rorquals de Minke antarctiques et 3 rorquals communs ont été capturés cette année-là).

Comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, la quantité de viande de baleine stockée fait généralement un bon aux mois d’avril et août/septembre. Par conséquent, en fonction du mois sur lequel on se base, on peut donner une image assez différente de la consommation de viande baleine au Japon.

Passons maintenant aux sorties de stocks. Voici deux autres graphiques, l’un montrant le volume cumulé et l’autre le volume mensuel de viande sortant du stock.

On peut constater facilement que le graphique de gauche ressemble beaucoup à celui présenté à celui présenté un peu plus haut. Autrement dit, la quantité de viande de baleine sortant des stocks est croissante au cours de l’année. De même, cette quantité est croissante entre 2004 et 2006, passant d’environ 4900 tonnes en 2004 à quelques 5900 tonnes en 2005 et un peu plus de 8500 tonnes en 2006. Bien que les chiffres de décembre 2007 ne soient pas encore disponibles, on peut estimer que total de cette année sera à peu près égal à celui de 2006.

Le graphique de droite permet de remarquer qu’il y a un pique de consommation en été, aux alentours du mois de juillet. Personnellement, je ne sais pas à quoi cela correspond, mais j’essaierai de me renseigner. De même, la période de fin/début d’année est marquée par des sorties de stocks un peu plus importantes que les autres mois. Ceci est probablement dû à la coutume de consommer de la baleine à cette période dans certaines régions du Japon.

Si l’on compare les mouvements des stocks, cela nous donne le graphique suivant.

On constate aisément que les quantités de viande de baleine entrant et sortant des stocks sont relativement similaire d’année en année. Cela signifie que la demande et l’offre sont plus ou moins identiques. On expliquer ceci par le fait que les programmes de recherche japonais sur les cétacés ne sont pas conduit dans un but commercial. Un récent article du quotidien Asahi fait état d’une baisse d’environ 20% des prix de la viande de baleine en 2006 suite à l’augmentation du quota en Antarctique (JARPA2). Ceci est dû au fait que la vente de la viande de baleine obtenue lors de la recherche scientifique japonaise à principalement d’en couvrir les frais. Selon le même quotidien, le montant total de la vente est d’environ 5,5 milliards de Yen (environ 36 millions d’Euros).

Une partie de la viande de baleine est vendue aux communautés locales qui la servent lors de repas scolaires. Selon le quotidien Mainichi, cette vente se fait au tiers du prix habituel et représentait 160 tonnes l’année dernière, soit une quantité infime. De la viande de baleine est également distribuée gratuitement lors de fêtes ou autres événements ponctuels, mais là aussi, il s’agit de quantité assez insignifiante par rapport à la demande privée.

Concernant la consommation de viande de baleine au Japon, il est également important de prendre en compte que les habitudes alimentaires japonaises diffèrent beaucoup en fonction des régions. Autrement dit, la consommation de produits baleiniers à Tokyo n’est pas représentative du reste du pays. La cuisine baleinière japonaise est bien plus répandue dans l’Ouest et le Nord de l’archipel en général et dans les régions où la chasse à la baleine est ou a été pratiquée. D’ailleurs, les chiffres des stocks présentés ici concernent plusieurs entrepôts frigorifiques de diverses régions. Les plus importants sont ceux d’Ishinomaki (département de Miyagi), Tokyo, Kushiro (département de Hokkaidô), Ôsaka, Hakodate (Hokkaidô), Shimonoseki (département de Yamaguchi), Nagasaki, etc.

Il faut également garder en mémoire que le moratoire sur la chasse commerciale à la baleine adopté par la CBI en 1982 et entrée en vigueur au Japon en 1988 a forcément eu un effet important sur le marché de la viande de baleine au Japon. Avant 1988, les baleiniers nippons capturaient environ 2700 baleines (principalement des rorquals de Minke antarctiques) et achetaient également de la viande de baleine à l’URSS. La consommation de produits baleiniers était donc bien plus importante que maintenant.

Pour conclure, on peut dire que les déclarations de certains opposants à la chasse à la baleine selon lesquelles les Japonais ne veulent pas de la viande de baleine et que les stocks continuent d’augmenter sont fausses. La situation actuelle est celle d’un marché contrôlé du fait d’une activité à but non commerciale, la recherche sur les cétacés. A la fin novembre 2007, le volume total de viande de baleine stocké était de 3510 tonnes. Il sera bien moindre à la fin du mois de mars, juste avant que la flotte japonaise rentrera de l’Antarctique...lire la suite>>

jeudi, janvier 31, 2008

L'histoire de la chasse à la baleine au Japon - 5

J'ai précédemment évoqué que les kujiragumi allaient progressivement disparaître à partir du milieu du 19e siècle du fait de la diminution brutale du nombre de baleines approchant les côtes japonaises. La raréfaction des baleines est probablement due au fait que le nombre de baleiniers occidentaux opérant au large du Japon a considérablement augmenté à cette époque.

En effet, après l'ouverture de la route du Pacifique à la fin du 18e siècle, les baleiniers américains et européens vont petit à petit étendre leurs activités à cet océan et atteindre les eaux au large de l'archipel nippon en 1820. La richesse de cette zone en ressources baleinières va lui valoir le nom de "Japan Grounds". Les Yankee Whalers y chassent principalement les cachalots et baleines franches. Cependant, l'absence de port de ravitaillement dans cette zone va amener les baleiniers occidentaux à essayer d'obtenir eau et bois auprès de ports japonais, et se voir chassés par les autorités locales. L'envoi de navires de guerre américains commandés par le commodore Matthew C. Perry pour obtenir l'ouverture de ports par le shogounat d'Edo en 1853 a été semble-t'il partiellement motivé par les besoins des baleiniers américains.

Comme je l'ai expliqué avant, l'organisation des kujiragumi nécessitait la gestion d'une importante main d'œuvre et reposait donc sur un équilibre précaire qui pouvait amener le groupe à la faillite au moindre bouleversement dans les conditions sociales ou écologiques. Nombreux sont les cas de kujiragumi ayant disparu avant même de finir une saison de chasse, et même les plus importants ont dû faire appel à des capitaux extérieurs, provenant souvent des seigneurs locaux, pour se sortir de situations délicates.

Face à cette crise, les dirigeants des kujiragumi vont tenter par différents moyens de donner une seconde vie à leur tradition. La première voie consistera à s’installer dans des régions où la chasse à la baleine n’a pas encore été introduite, en particulier dans le nord de l’archipel. Par exemple, Daigo Shinbê, qui organise la chasse à la baleine à Katsuyama (sud de la péninsule d'Awa - actuellement département de Chiba), sera ammené à introduire cette pratique en Hokkaidô. Néanmoins les chasseurs vont se heurter à deux problèmes de taille : l’opposition des pêcheurs de ces régions qui considèrent que les baleines sont des incarnations du dieu Ebisu ; et le fait que les embarcations utilisées dans le sud-ouest du Japon ne sont généralement pas adaptées aux conditions maritimes du nord.

L’autre piste est celle de l’amélioration des techniques de chasse. Ainsi des filets plus grands vont faire leur apparition dans la région du Saikai puis dans la province de Tosa à partir des années 1850. Ces grands filets sont utilisés dans des zones où la mer est plus profonde et sont destinés à permettre la capture des baleinoptères à la place des baleines franches qui sont devenues rares. De même, dans les années 1870-1880, les chasseurs japonais vont essayer d’intégrer l’utilisation de canons projetant des harpons explosifs, appelés bomb-lance et développés par les Anglais et Américains, à leurs méthodes de chasse traditionnelles. Ces armes étant cependant dangereuses et difficiles à employer, leur introduction n’aura que peu d’effet.

Malgré les succès plus ou moins grands de ces tentatives d’adaptation des méthodes de chasse au filet, celle-ci reste limitée par son aspect passif et les kujiragumi vont progressivement disparaître dans la seconde moitié du XIXe siècle. La fin de ces groupes de chasse est notamment marquée par la tragédie qui s’est produite le 24 décembre 1878 et lors de laquelle plus d'une centaine de membres du kujiragumi de Taiji ont péri dans une tempête de mer en tentant de capturer une baleine franche accompagnée de son petit.

La deuxième moitié du 19e siècle est également marquée par des tentatives d'introduction des méthodes de chasse baleinières dites "américaines". La plus notable est celle de Nakahama Manjirô 中浜万次郎, également connu sous le nom de John Manjirô, qui fut sauvé par un baleinier américain après un naufrage. Fort de l'expérience et des connaissances qu'il a acquises lors de ses années aux Etats-Unis et de plusieurs campagnes de chasse à la baleine, Manjirô va entreprendre en 1863 une expédition de chasse à la baleine au large des îles Ogasawara en embauchant des harponneurs occidentaux et grâce à un baleinier appartenant à un seigneur de la province d’Echigo, Hirano Renzô 平野廉蔵. Malgré la capture de deux cachalots, les techniques de chasse américaines ne prendront pas racine au Japon et il faudra attendre la fin du 19e siècle et l'apparition du canon lance-harpons pour que la chasse à la baleine reprenne son essor dans ce pays.

A suivre.....lire la suite>>

Libellés : histoire

samedi, janvier 26, 2008

Documentaire : Une nuance de baleine plus verte ?

Je viens de trouver un documentaire réalisé en 2001 par Michael Heazle sur la Commission baleinière internationale (CBI), "A Greener Shade of Whale ?". Il me semble bien expliquer l'évolution de la gestion de la chasse à la baleine à travers le 20e siècle et l'actuelle impasse dans laquelle se trouve cette organisation internationale.

Le documentaire est en anglais et dure environ 52 minutes.

Liste des intervenants (dans l'ordre d'apparition):

Cassandra Phillips - Conseillère politique WWF

Richard Cowan - Commissaire du Royaume-Uni à la CBI

Pr. Doug Butterworth - Membre du comité scientifique de la CBI / Université du Cap

Dr. John Hutton - Université de Cambridge / Directeur du Africa Resources Trust

Ben White - Animal Welfare Institute

Tokuko Onishi - Restauratrice à Osaka

Iwao Isone - Proprétaire de bateau de chasse côtière aux petits cétacés à Taiji

Ray Gambell - Ancien secrétaire et membre du comité scientifique de la CBI

Greg Donovan - Editeur scientifique de la CBI

Justin Cooke - Membre du comité scientifique de la CBI et représentant de l'Union mondiale pour la conservation

Thomas Althuas - Commissaire de la Suisse à la CBI

Michael Canny - Commissaire de l'Eire à la CBI

Joji Morishita - Directeur délégué de la division des pêches pélagiques du Japon

Jim McLay - Commissaire assistant de la Nouvelle Zélande à la CBI

Pr. Lars Walløe - Membre du comité scientifique de la CBI / Université d'Oslo

Dr. Sydney Holt - Ancien membre du comité scientifique de la CBI / conseiller IFAW

Pr. William Aron - Ancien commissaire des Etats-Unis et membre du comité scientifique de la CBI

Dr. John Bannister - Membre du comité scientifique de la CBI et ancien directeur du Western Australia Museum

Dan Goodman - Conseiller à l'Institut japonais de recherche sur les cétacés et ancien conseiller au ministère canadien des Pêches et des Océans

Robert Hill - Ministre australien de l'Environnement et du Patrimoine

Stefan Asmundsson - Commissaire de l'Islande à la CBI

Eugène Lapointe - Ancien secrétaire général de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction)

Dr. Seiji Ohsumi - Membre du comité scientifique de la CBI et directeur général de l'Institut japonais de recherche sur les cétacés

Frank Future - Cetaceans Australia..lire la suite>>

Libellés : Commission baleinière internationale, vidéo

mardi, janvier 15, 2008

Sea Shepherd aborde illégalement un navire japonais

Depuis quelques jours, le navire de Greenpeace, l'Esperanza poursuit le navire-usine japonais, le Nisshin-maru. Bien que l'ONG se félicite d'avoir "chassé" le navire japonais hors de la zone de recherche, il semble que la poursuite menée à toute allure depuis trois jours coûte beaucoup en carburant à l'Esperanza et que ce dernier risque d'être forcé de se diriger vers le port le plus proche pour ravitailler.

Aujourd'hui, la Cour fédérale australienne a émis une injonction ordonnant aux navires de la compagnie japonaise Kyôdô Senpaku de cesser immédiatement ces activités dans le sanctuaire baleinier australien. Cette action a été initiée par l'ONG Human Society International (HSI). Le sanctuaire australien dont il est question a été créé en 2000 et certains pensent qu'il s'étend aux eaux se trouvant à 200 miles nautiques du territoire en Antarctique que l'Australie revendique.

Toutefois, le Traité pour l'Antarctique (1961), signé par l'Australie et le Japon entre autres, gêle les revendications territoriales sur cette partie de la planète. Le Japon ne reconnaissant pas les revendications australiennes, ils n'est pas touché par ce sanctuaire.

Par conséquent, cette injonction n'a aucune validité hors du territoire australien et n'est donc que symbolique. En fait, elle met plutôt le gouvernement australien sous pression, puisqu'il ne peut en aucun cas la mettre en pratique.

(Concernant le sanctuaire de l'océan Austral adopté par la CBI en 1994, le Japon a déposé une objection à l'encontre de cette mesure et n'est donc pas touché par celle-ci)

Il y a quelques heures, l'ONG extrémiste Sea Shepherd, déjà responsable d'actions dangereuses l'année dernière, a annoncé avoir découvert les autres navires de la flotte de recherche japonaise. Des zodiacs ont visiblement été lancé depuis le Steve Irwin, le bateau de Sea Shepherd, pour endommager l'hélice de l'un des baleiniers japonais, le Yûshin-maru No.2.

A ce moment, deux activistes de cette ONG, un Britannique et un Australien sont apparemment monté illégalement sur le navire japonais, et ont par conséquent été arrêté par les marins du Yûshin-maru No.2.

La version du président de Sea Shepherd, le Canadien Paul Watson, fait état de deux de ses membres d'équipage étant retenus en otages par les Japonais, mais de toute évidence, la responsabilité incombe aux gens de cette ONG.

Je tiendrai cette article à jour au fur et à mesure que les conséquences de cet abordage s'éclaircissent.

Mise à jour (15 janvier 2008, 22h30 heure japonaise) :

L'Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR) qui conduit le programme de recherche scientifique dans l'Antarctique (JARPA2) vient juste de publier un communiqué de presse et des photos de l'incident sur son site. Il y est également expliqué que les deux activistes de Sea Shepherd ont lancé des bouteilles de verre contenant de l'acide butyrique ainsi qu'une autre substance non encore identifiée.

Contrairement à ce que Paul Watson a déclaré, les deux hommes sont gardés à vue dans un bureau du Yûshin-maru No.2, et non ligoté au mât du navire japonais.

Mise à jour 2 (17 janvier 2008, 18h00 heure japonaise) :

Concernant les deux activistes de Sea Shepherd qui sont monté illégalement sur le baleinier japonais Yûshin-maru No.2, il semble que le gouvernement australien a négocié leur libération avec les autorités japonaises. Toutefois, l'Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR) a posé comme condition à Sea Shepherd que ces derniers n'attaquent pas le navire nippon lors du transfert des deux hommes. Le président de l'ONG, Paul Watson ayant refusé cette condition, les deux hommes sont encore gardés à vue sur le Yûshin-maru No.2 et il est fort probable qu'à la demande de l'ICR, un navire australien, sans doute l'Oceanic Viking, viennent récupérer les deux activistes.

Le Professeur Sam Bateman, spécialiste australien en droit maritime, a déclaré que les deux membres de Sea Shepherd avaient commis un acte de piraterie et que les Japonais avaient par conséquent tout à fait le droit de les garder en détention. Selon l'ICR, les deux hommes sont bien traités et se sont vu servir les mêmes repas que les membres d'équipage japonais, bien qu'ils aient refusé de manger toute nourriture d'origine animale. En outre, les deux activistes de Sea Shepherd avaient des sacs à dos contenant des vêtements de rechange et autres effets lorsqu'ils sont montés illégalement à bord du Yûshin-maru No.2, laissant présumer qu'ils avaient l'intention dès le début de rester à bord du baleinier japonais. Il est donc fort probable que cet abordage a été prémédité par Sea Shepherd pour obtenir l'attention des médias et ainsi se faire de la publicité. (Photo: ICR)

Selon l'ICR, les deux hommes sont bien traités et se sont vu servir les mêmes repas que les membres d'équipage japonais, bien qu'ils aient refusé de manger toute nourriture d'origine animale. En outre, les deux activistes de Sea Shepherd avaient des sacs à dos contenant des vêtements de rechange et autres effets lorsqu'ils sont montés illégalement à bord du Yûshin-maru No.2, laissant présumer qu'ils avaient l'intention dès le début de rester à bord du baleinier japonais. Il est donc fort probable que cet abordage a été prémédité par Sea Shepherd pour obtenir l'attention des médias et ainsi se faire de la publicité. (Photo: ICR)

Mise à jour 3 (18 janvier 2008, 9h00 heure japonaise) :

Les deux activistes de l'ONG anti baleinière Sea Shepherd qui étaient montés illégalement à bord du baleinier japonais Yûshin-maru No.2 ont été remis aujourd'hui au navire des douanes australiennes Oceanic Viking.

Mise à jour 4 (18 janvier 2008, 19h15 heure japonaise) :

Les deux membres de Sea Shepherd sont retournés sur le navire de cette ONG, le Steve Irwin. Sea Shepherd a de nouveau attaqué un navire de la flotte japonaise, le Yûshin-maru No.3.

L'Institut japonais de recherche sur les cétacés a aujourd'hui rendu publiques des vidéos montrant l'attaque du Yûshin-maru No.2 par les activistes de Sea Shepherd le 15 janvier dernier. Voici l'une des deux vidéos :

On peut y constater que les hommes à bord du zodiac de Sea Shepherd lancent des objets en direction du baleinier japonais (d'où la scène est filmée). Il s'agit de bouteilles en verre contenant de l'acide butyrique.

D'autres vidéos démontrant les activités illégales de Sea Shepherd et les mensonges de Paul Watson sont disponibles ici...lire la suite>>

Libellés : désinformation, Revue de presse, Sea Shepherd, vidéo

samedi, janvier 12, 2008

Greenpeace localise la flotte japonaise en Antarctique

Bien qu'il ne ce soit pas passé grand chose ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'articles dans les médias australiens et anglophones à propos du programme de recherche japonaise sur les cétacés en Antarctique.

Tout d'abord, le nouveau gouvernement travailliste australien a été vivement critiqué lorsqu'il s'est avéré que ni le navire des douanes, ni l'avion de reconnaissance n'avaient pris leur départ vers l'Antarctique pour surveiller les activités de la flotte japonaise. Ce n'est finalement que mardi dernier (le 8 janvier) que l'Oceanic Viking a quitté le port de Fremantle. Il lui faudra au moins une semaine pour atteindre la zone où les navires du programme JARPA2 effectuent leurs activités.

Un autre sujet de critique et coup dur pour la crédibilité du gouvernement de Kevin Rudd est l'annonce que le programme de recherche australien sur les cétacés en Antarctique a été annulé pour cette saison. L'objectif était de survoler à basse altitude les eaux au large du continent antarctique avec des avions pour comptabiliser les rorquals de Minke et ainsi démontrer que la recherche sur les cétacés pouvait se faire sans tuer d'animaux. L'annulation est, semble-t'il, due à un retard dans l'obtention de l'autorisation de survoler la zone de recherche.

Cependant, on est en droit de se demander pourquoi les gouvernement australiens n'ont jamais lancé ce genre de programmes de recherche sur les cétacés depuis les quelques vingt ans que le Japon conduit les siens en Antarctique. Les politiciens australiens oublient également de préciser que les programmes japonais comportent également la collecte de données par le biais de de méthodes dites non létales et que deux des six navires de la flotte JARPA2 sont des bateaux d'observation.

Une information est passée complètement inaperçue le mois dernier. C'est le départ depuis le port australien de Fremantle d'un navire affrété pour les programmes de recherche sur les cétacés (IDCR/SOWER) de la Commission baleinière internationale. Ce navire et son équipage sont mis à la disposition de la CBI par le gouvernement du Japon. L'objectif de la recherche entreprise par le Comité scientifique de la CBI et à laquelle participe une équipe de chercheurs internationales (dont des scientifiques japonais) est d'observer les cétacés en Antarctique pour en établir les populations. Quand on considère que, malgré leur proximité de la zone de recherche, les gouvernements australien et néozélandais ne contribue que peu à cette recherche sur les cétacés, on peut se dire qu'il ne se sentent pas très concernés par les travaux de la CBI.

La publication sur Youtube d'une vidéo critiquant l'Australie pour son traitement des dingos et des kangourous d'une part, et de la chasse à la baleine japonaise d'autre part, a fait beaucoup de remous dans ce premier pays. Le gouvernement australien a dénoncé cette vidéo d'environ 10 minutes comme étant une tentative des baleiniers japonais de forcer le gouvernement de Kevin Rudd à changer sa position sur la question de la chasse à la baleine.

C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais personnellement, je trouve cette vidéo de mauvais goût et condamne encore plus les messages racistes qui ont été postés à sa suite sur Youtube. La chasse à la baleine est devenue un problème où les émotions prennent le dessus sur la reflexion et le dialogue entre les parties. Le gouvernement de Kevin Rudd a d'ailleurs lui-aussi sa part de responsabilité puisque certains de ses membres ont qualifié la chasse à la baleine de "pratique insensée et brutale". J'imagine que les chasseurs de baleines inuits et tchoukotki apprécieront le commentaire.

Finalement, comme l'indique le titre, le navire que Greenpeace a envoyé en Antarctique, l'Esperanza a réussi à localiser la flotte japonaise dans la nuit du 11 au 12 janvier. On peut donc s'attendre aux même actions de protestation dangereuses qu'il y a deux ans lors desquelles un navire de cette ONG avait provoqué, entre autres, une collision avec le navire-usine japonais Nisshin-maru. Cependant, les actions de Greenpeace ne permettront probablement pas de sauver la moindre baleine comme il le prétendent, mais ont plutôt pour but de recueillir des images pour de futures campagnes médiatiques...lire la suite>>

Libellés : désinformation, Revue de presse

samedi, janvier 05, 2008

"Kujiragami", la chasse à la baleine à Ikitsuki

Pour illustrer ce que j'ai dit dans "L'histoire de la chasse à la baleine au Japon - 4" et sur l'organisation des kujiragumi, je vous propose un autre article du Yomiuri shinbun daté d'octobre 2004.

"Kujiragami" - Ikitsuki, département de Nagasaki

Yomiuri, le 15 octobre 2004Kujiragami

Œuvre de Uno Kôichirô (1934-), lauréat du 46e prix de littérature Akutagawa (1961). Une jeune homme dont le grand-père, le père et le frère aîné ont été tués par une gigantesque baleine appelée "kujiragami" (la baleine-dieu), affronte cette créature à plusieurs reprises.

La base d'opération du kujiragumi qui a capturé 20.000 baleines Le typhon qui approche assombrit les eaux bleu foncé et agite violemment la surface de la mer. Près des pêcheurs qui retendent les amarres de leurs bateaux, un chat court se réfugier vers un camion garé dans le port.

Le typhon qui approche assombrit les eaux bleu foncé et agite violemment la surface de la mer. Près des pêcheurs qui retendent les amarres de leurs bateaux, un chat court se réfugier vers un camion garé dans le port.

Uno Kôichirô est un auteur lauréat du prix Akutagawa. L'œuvre qui lui a permis de remporter ce prix est Kujiragami. J'ai visité l'île d'Ikitsuki où prend place cette histoire acharnée de trois générations de baleiniers.

Du milieu de la période d'Edo au début de l'ère Meiji, le plus important kujiragumi du Japon, le clan Masutomi était basé ici. Les kujiragumi sont pour ainsi dire des organisations de pêche. Le clan Masutomi avait également créé des bases sur l'île d'Iki, sur les îles Gotô, à Yobuko (département de Saga) et à Senzaki (département de Yamaguchi). A son apogée, il comptait quelques 3000 baleiniers et 200 bateaux. Il aurait capturé en tout plus de 20.000 baleines jusqu'à la fin de ses activités.

La baie de "Wada sur l'île de Hirado, dans la province de Hizen" qui apparait dans Kujiragami, n'existe pas en réalité. Il existe néanmoins un port baleinier du nom de Wada-ura dans le département de Chiba.

"Il s'agit sans doute d'un lieu imaginaire créé en mélangeant Wada et Ikitsuki".

C'est l'hypothèse qu'émet Nakazono Shigeo, conservateur au musée municipal d'Ikitsuki, Shima no Yakata, qui se trouve sur une coline surplombant la mer.

Ouvert il y a neuf ans, le musée présente l'histoire baleinière de la ville en exposant écrits, outils de chasse et panneaux.

Respect pour les "isanatori" (baleiniers) Outre Kujiragami, il existe un autre roman qui s'inspire de la chasse à la baleine à Ikitsuki. C'est Isanatori de Kôda Rohan (1867-1947).

Outre Kujiragami, il existe un autre roman qui s'inspire de la chasse à la baleine à Ikitsuki. C'est Isanatori de Kôda Rohan (1867-1947).

"Je n'ai jamais entendu dire que Rohan ou Uno s'étaient rendu à Ikitsuki. Il est probable qu'ils aient écrit leurs œuvres en se basant sur des rouleaux peints".

(Photo : La chasse côtière à la baleine a longtemps été pratiquée près de Hirado (photo du début de l'ère Shôwa - crédit : Ville d'Ikitsuki).)

Le musée détient le rouleau peint intitulé Isanatori ekotoba (1829) datant de la fin de la période d'Edo.

Il s'agit de vingt-deux estampes représentant la chasse à la baleine du clan Masutomi. Les espèces de baleines et la façon de les dépecer y sont décrites en détail. On aurait retrouvé que quatre ou cinq exemplaires de cet ouvrage au Japon.

Les baleines harponnées et prises dans les filets, les bateaux à bords desquels se trouvent des hommes. Les baleines remorquées vers la côte puis dépecées, le bord de mer où s'affairent les hommes. Les gigantesques baleines et les hommes qui à côté ressemblent à des fourmis.

"La mer est agitée comme lors d'une tempête du fait du monstre qui se débat et se retourne sur lui-même. Tout en étant balancées presqu'au point de chavirer, les baleinières lancent tour à tour leurs harpons contre le mur noir qui se dresse face à eux, et bientôt, d'épais caillots de sang se mêlent à la pluie qui coule à verses".

C'est ainsi qu'Uno décrit la violence de la chasse dans Kujiragami.

"Six cents baleiniers poursuivaient une baleine. Ils la chassaient vers les filets déployés en trois épaisseurs et lançaient leurs harpons les uns après les autres. Lorsque l'animal était quasiment mort, un leader appelé "hazashi" plongeait et montait sur le dos de la baleine, puis en perforait évent pour y faire passer une corde", explique M. Nakazono.

Lorsque l’on songee à ces combats frénétiques entre baleines et humains, on ne peut que ressentir qu'un profond respect pour ces hommes bien sûr, mais aussi pour les baleines.

Des chrétiens cachés également En marchant un peu le long d’un chemin en pente depuis le port de pêche, on trouve une imposante demeure entourée d’un mur en pierre. Il s’agit de la maison bâtit en 1848 où les chefs du clan Masutomi ont résidé de génération en génération.

En marchant un peu le long d’un chemin en pente depuis le port de pêche, on trouve une imposante demeure entourée d’un mur en pierre. Il s’agit de la maison bâtit en 1848 où les chefs du clan Masutomi ont résidé de génération en génération.

(Photo : Maison des Masutomi, héritiers des techniques de chasse baleinière.)

En septembre de cette année (ndt : 2004), cette demeure a fait l’objet d’un rapport et devrait être prochainement enregistré au patrimoine culturel tangible national. M. Masutomi Tetsurô (68 ans) qui réside actuellement à Fukuoka, retourne occasionnellement dans cette maison. Il était présent le jour où je me suis rendu à Ikitsuki.

Les Masutomi ont occupé la fonction de dirigeant du kujiragumi durant sept générations depuis la période d’Edo. M. Masutomi Tetsurô fait partie de la onzième génération, soit quatre générations après le dernier dirigeant.

"Il y avait de nombreux chrétiens dans le kujiragumi, mais les autorités étaient indulgentes car leur oppression aurait nuit à la capture des baleines et donc aux revenus du fief de Hirado. Ce genre de circonstances expliquent en partie l’existence des chrétiens cachés."

Shaki, le personnage principal de Kujiragami se prosterne devant le sanctuaire où est célébré le dieu des océans. Toutefois, une statuette de la Vierge Marie y était conservée.

M. Masutomi est le président de l’Association de préservation des chants baleiniers d’Ikitsuki.

-Iwai medeta no Wakamatsu-sama yo / Eda mo sakaete ha mo shigeru / Sankokuichi ja / O-iwaitori sumaso -

Il continue d’enseigner les anciens chants aux enfants d’Ikitsuki. "Cependant, il n’y a plus de danse. Il ne reste plus personne qui les connaît aujourd'hui", explique M. Masutomi.

La plage où se trouvait les ateliers de dépeçage et l’endroit où on faisait sécher les filets, est devenue un lieu de baignade. Petit à petit, une culture s’érode. (Kido Takashi)

*****************Fin de l'article*********************

Commentaires personnels :

- Tout comme l'indique l'article, le clan Masutomi 益冨組 était la plus grande organisation de chasse à la baleine du Japon à la période d'Edo. Il dirigeait en réalité plusieurs groupes (kujiragumi) œuvrant en divers endroit de la région du Saikai (Nord-ouest de l'île de Kyûshû et Ouest de celle de Honshû). Les activités du clan Masutomi dépassait les frontières du fief (han 藩) de Hirado où se situait le siège du clan. J'ai d'ailleurs commencé de lire un livre à ce sujet, Hansai hogei-gyô no tenkai - Saikai hogei to Masutomi-gumi 藩際捕鯨業の展開-西海捕鯨と益冨組 (2004) de Sueta Tomoki. J'essaierai d'en faire un résumé à l'occasion.

- La résidence des Masutomi a été enregistrée au patrimoine culture tangible national (japonais) le 29 novembre 2004. Les bâtiments enregistrés sont la demeure principale (omoya 主屋), la salle de réception (zashiki 座敷), le sanctuaire Ebisu-jinja 恵美須神社 et la porte Onari-mon 御成門.

- L'article mentionne les chrétiens cachés (kakure-kirishitan 隠れキリシタン) qui semble-t'il, étaient nombreux dans les îlots du Nord-ouest de Kyûshû, notamment Ikitsuki et les îles Gotô. Le musée Shima no yakata évoqué dans l'article présente également l'histoire et la culture des chrétiens cachés. Ne maîtrisant pas ce sujet, je me garde de faire tout commentaire sur les kakure-kirishitan, mais si un lecteur dispose d'informations sur ce que M. Masutomi Tetsurô dit quant au rôle de ces chrétiens dans les kujiragumi, je suis preneur.

- Je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre à Ikitsuki, mais cette une région que j'aimerais vraiment visiter, ne serait-ce pour assister à une représentation de chants baleiniers de l'Association de préservation des chants baleiniers d’Ikitsuki (Ikitsuki isanatori-uta hozon-kai 生月勇魚捕唄保存会). Si cela se réalise, je mettrai une vidéo de ces chants.

- L'ouvrage dont il est fait mention dans l'article, l'Isanatori ekotoba 勇魚取絵詞, a été réalisé par le clan Masutomi. Les illustrations que j'ai utilisé pour présenter l'organisation des kujiragumi proviennent de cet ouvrage. L'Association baleinière du Japon (Japan Whaling Association) et l'Institut japonais de recherche sur les cétacés (Institute of Cetacean Research) ont publié un livret illustré à ce sujet en 2004.

Mise à jour (29 février 2008) :

Selon le quotidien japonais Mainichi, la préfecture de Nagasaki aurait désigné la demeure des Masutomi en tant que patrimoine culturel...lire la suite>>

Libellés : cultures locales, traduction

mardi, janvier 01, 2008

Le Japon suspend la capture des baleines à bosse

Tout d'abord, je tiens à souhaiter une très bonne et heureuse année 2008 à tous mes lecteurs. C'est la troisième année pour ce blog et j'espère pouvoir continuer d'y apporter des informations sur l'histoire de la chasse à la baleine au Japon et sur les coutumes héritées de cette pratique dans l'archipel, tout en commentant l'actualité baleinière.

Pour l'instant, je tiens à faire à le tour des événements qui se sont déroulés récemment quant à la 3e campagne du programme de recherche japonais sur les cétacés en Antarctique (JARPA2).

Le départ des navires s'est fait les 14 et 18 novembre derniers depuis les ports de Shiogama et de Shiminoseki. La flotte est composées de 6 bateaux : un navire-usine (Nisshin-maru), trois baleiniers (Yûshin-maru 1, 2 et 3) et navires d'observation (Kyôshin-maru 2 et Kaikô-maru).

Le programme JARPA2 a pour objectifs (1) le monitorage de l'écosystème de l'Antarctique, (2) la construction d'un modèle de concurrence entre espèces de cétacés (3) l'élucidation des changements spatio-temporels dans la structure des populations et (4) l'amélioration de la procédure de gestion des populations de rorquals de Minke antarctiques (balaenoptera bonaerensis).

Outre la capture de 850 (+/- 10%) rorquals de Minke antarctiques, 50 rorquals communs et 50 baleines à bosse, ce programme prévoit également la collecte de données par le biais de méthodes dites non-létales telles que l'observation des baleines ou les prélévements par biopsie. Le retour de la flotte au Japon est prévu à la mi-avril.

En fait, le Japon a récémment suspendu la capture de 50 baleines à bosse dans le cadre du programme JARPA2. Contrairement à ce qui a pu être annoncé dans les médias occidentaux ou par des ONG opposées à la chasse baleinière, cette décision du Japon n'est pas due aux protestations des pays anti-chasse comme l'Australie, mais le résultats de négociations entre le président actuel de la CBI, l'Américain William Hogarth et l'Agence japonaise pour les pêches. M. Hogarth aurait demandé au Japon de ne pas prélever de baleines à bosse durant les une ou deux années qui viennent et durant lesquelles il va s'efforcer de normaliser la CBI et de la ramener à son mandat qui est "de permettre la conservation des cétacés pour rendre possible le développement ordonné de l'industrie baleinière". Des discussions à ce sujet doivent avoir lieu en mars prochain à Londres.

Le gouvernement australien a envoyé un navire des douanes, l'Oceanic Viking, dans l'océan Austral pour monitorer les activités de la flotte japonaise. De même, un Airbus A319 de la Division de recherche sur l'Antarctique pourrait surveiller les navires nippons depuis le ciel afin de mettre la pression sur le Japon pour qu'il abandonne son programme de recherche sur les cétacés en Antarctique. Le gouvernement australien a cependant refusé de dire si l'Oceanic Viking ou l'A319 étaient entrés en contact avec les bateaux japonais.

Récemment, un écologiste australien renommé, le Professeur Tim Flannery de l'Australian Museum de Sydney aurait déclaré que la capture de 935 rorquals de Minke antarctiques par le Japon ne devrait pas poser de problème pour cette population de cétacés. Tim Flannery, élu Australien de l'année 2007 et scientifique émérite, aurait ajouté qu'il y avait de bien plus importants problèmes que celui de la chasse des rorquals de Minke par les Japonais. Cette déclaration semble faire du remou parmi les opposants à la chasse à la baleine.

Mise à jour (2 janvier 2008) :

J'ai trouvé des informations complémentaires sur Tim Flannery. En 2003, il aurait publié un article intitulé Beautiful Lies - Population and Environment in Australia pour la revue Quaterly Essay. Dans cet article, Flannery critique le mouvement anti-chasse à la baleine, estimant que ce dernier "bloque la développement d'une industrie durable basée sur la chasse des baleines et donc la bonne gestion de ressources marines".

Il ajoute que selon lui, "les Japonais ont raison et qu'ils essayent en fait de créer une industrie baleinière durable".

En avril 2003, lors d'une interview pour la station de radio australienne ABC, il aurait également souligné : "la question d'arrêter la chasse à la baleine n'a plus réellement de fondements écologiques actuellement. Les gens investissent beaucoup de temps et d'énergie à protéger les baleines contre la chasse, ce qui n'a quasiment aucun retour sur le plan de l'environnement."

Mise à jour (4 janvier 2008) :

Il semble que le navire des douanes et l'avion que le gouvernement avait annoncé vouloir envoyer en Antarctique pour surveiller les activités de la flotte baleinière japonaise, ne soient pas encore partis si l'on en croit cette article d'un quotidien australien. Apparemment, l'Airbus A-319 a besoin d'une autorisation de la CASA (Civil Aviation Safety Authority) pour effectuer des vols de surveillance. L'Oceanic Viking ne partira probablement pas tant que la flotte japonaise n'aura pas été localisée par l'avion...lire la suite>>

Libellés : désinformation, Revue de presse

dimanche, décembre 30, 2007

L'organisation des kujiragumi - 2

Une fois que la baleine a été remorquée vers la station de dépeçage appelée nayaba 納屋場, elle est hissée sur la côte à l'aide de cordes et de treuils dits rokuro 轆轤 opérés par une vingtaine d'hommes. Ces treuils servent également à détacher les morceaux de lard et de viande que les écorcheurs spécialisés (uokiri 魚切り) découpent à l'aide de tranchoirs à manche long (image 1). Ces blocs sont ensuite réduits en morceaux plus petits et transportés vers des ateliers appelés naya 納屋.

Ainsi, la viande est salée pour permettre sa conservation dans le but de l'alimentation ; le blanc de baleine est fondu dans des fondoirs (kama 釜) afin d'en extraire l'huile ; les organes sont soit destinés à la consommation, soit transformés en huile ; les os sont eux aussi réduits et transformés en huile ; les tendons et les fanons sont nettoyés et serviront pour diverses formes d’artisanat. Une partie de ces tâches, notamment celles les plus simples sont confiées à des journaliers appartenant généralement au village où a lieu le dépeçage.

A la fin de la saison de chasse, aux alentours du mois de mai, les dirigeants font leurs comptes et le groupe se sépare. Notons que certains kujiragumi, notamment dans la région du Saikai (nord-ouest de Kyûshû), changeaient de lieu de chasse au cours de la saison. Cela impliquait le déplacement du nayaba qu'il fallait démonter puis remonter...lire la suite>>

Libellés : histoire, kujiragumi

samedi, novembre 17, 2007

Petit point sur l'actualité baleinière

Alors que malgré un soit disant report, la campagne de chasse scientifique japonaise en Antarctique ne devrait pas tarder à débuter avec le prochain départ de la flotte du Nisshin-maru depuis le port de Shimonoseki, il est intéressant de se pencher sur ce qui a été dit ou écrit ces derniers jours à ce sujet aux quatre coins du monde.

Commencons par le Japon où le programme de recherche relatif aux rorquals de Minke (Balaenoptera acutorostrata) au large du port de Kushiro (département de Hokkaidô) s'est terminé à la fin du mois dernier. Ce programme prévoit la capture annuelle de 60 animaux dans un rayon de 50 miles nautiques autour de Kushiro, notamment pour étudier le régime alimentaire du petit rorqual et sa place dans l'écosysteme nord pacifique.

Selon le quotidien Mainichi, les quatre baleiniers n'ont réussi qu'à capturer 50 rorquals du fait de mauvaises conditions climatiques qui ont obligé les navires à rester au port pendant un tiers de la période de recherche (qui allait du 10 septembre au 31 octobre).

Toutefois, les premiers résultats de ce programme aurait mis en avant le fait que les préférences alimentaires des rorquals de Minke évoluent en fonction de leur âge. Ainsi, les jeunes rorquals n'ayant pas atteint l'âge adulte (moins de 6 mètres) se nourriraient principalement de colin d'Alaska (Theragra chalcogramma), alors que les animaux adultes se nourriraient surtout d'anchois japonais (Engraulis japonica). A ce sujet, le professeur Katô Hidehiro de l'Université de Science et de Technologie marine de Tôkyô, qui dirige ces recherches a émis l'hypothèse selon laquelle les rorquals de Minke pourraient migrer selon des routes différentes en fonction de l'évolution de leurs préferences alimentaires au cours de leur vie.

Les résultats de ce programme seront examinés à l'automne prochain lors d'une réunion de revue de la CBI que le Japon souhaite organiser sur son sol.

Toujours au Japon, de la viande de baleine frite (tatsuta-age) a été servie lors de repas scolaires le 8 novembre dernier dans la ville de Nagato (département de Yamaguchi). Cette région où la chasse à la baleine a connu son essor durant la période d'Edo, conserve encore de nos jours de nombreux patrimoines culturels tels que des stèles funéraires dédiées aux cétacés et des chants baleiniers hérités de cette pratique.

De même, la consommation de viande de baleine y était très répandue jusqu'à ce que le moratoire sur la chasse à la baleine entre en vigueur en 1987. De crainte que cette coutume alimentaire ne disparaisse, l'Association pour la transmission de la culture culinaire baleinière de Nagato - Ôtsu a été créée en 2002 à l'occasion de la tenue de la réunion plénière de la CBI à Shimonoseki, dans le même département.

Le Mainichi explique que les collectivites locales telles que Nagato peuvent acheter de la viande de baleine à l'Institut japonais de recherche sur les cétacés (ICR) pour un tiers du prix habituel. Selon le même institut, la quanité de viande utilisée pour les repas scolaires aurait été de 160 tonnes l'année dernière, marquant une progression annuelle de 20 pourcents.

La viande de baleine a la qualité d'offrir une importante source de proteines animales pour une faible teneur en graisses et cholestérol comparée aux autres viandes (bœuf, porc, poulet).

En Australie, à quelques jours des élections législatives qui doivent se tenir le 24 novembre prochain, la question de la chasse à la baleine est devenue l'un des enjeux de la bataille électorale entre le parti conservateur au pouvoir et les travaillistes. Ceci s'explique par le fait que ce pays est un ardent opposant de la chasse baleinière et que l'industrie du tourisme baleinier (whale-watching) est y est très lucrative.

Le leader du parti travailliste, Kevin Rudd aurait déclaré son intention d'envoyer un navire de la marine pour surveiller, voire stopper les opérations de la flotte baleinière japonaise en Antarctique. Bien que les conservateurs soient également farouchement opposés à la chasse à la baleine, ils sont contre la proposition de M. Rudd.

Outre le fait que le Japon est un important partenaire économique de l'Australie, l'envoi de navires de l'armée dans la zone du Traité pour l'Antarctique serait une infraction à ce même traité. L'Australie violerait donc ainsi le droit international alors que les opérations de chasse scientifique japonaises sont tout à fait en accord avec la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

Par ailleurs, le Traite pour l'Antarctique gèle les revendications territoriales, ce qui fait que le Japon ne reconnaît pas celles de l'Australie sur une partie du continent antarctique. Le sanctuaire baleinier que les Australiens ont mis en place dans leurs zone d'exclusivité économique en 1999 n'est donc pas valable dans cette partie du monde.

Le groupe de presse australien ABC a récemment publié un article dans lequel il est dit que les chercheurs de ce pays ont développé ou seraient sur le point de mettre au point une technique permettant de déterminer l'âge des baleines à l'aide de bouts de peau qu'elles laissent en faisant des bonds (breaching) hors de l'eau. L'article est en fait assez vague et laisse plutôt comprendre que cette technique ne permet pour l'instant que de savoir si l'on a affaire à un jeune ou à un adulte. Le Professeur Peter Harrison de l'Université de Southern Cross déclare qu' "il est préférable de savoir approximativement l'âge d'une baleine vivante plutôt que l'âge exact d'une baleine morte". A cela, le directeur général de l'ICR (Institut japonais de recherche sur les cétacés), Morimoto Minoru répond qu' "il est de la plus grande importance d'obtenir les meilleures données scientifiques possibles pour assurer un régime de gestion robuste et durable de la chasse baleinière commerciale".

En fait, les deux parties s'opposent sur la finalité des recherches conduites. D'un côté, l'Australie s'oppose à la chasse baleinière et donc à la collecte de données par le biais de méthodes dites létales. De l'autre, le Japon cherche à obtenir des informations précises à l'aide de techniques létales et non-létales afin de permettre la reprise d'une chasse à la baleine commerciale de manière réglementée et durable.

Dans le même article, Mick McIntyre de l'IFAW (Fond international pour les animaux) déclare que "les baleiniers vont se concentrer sur les plus grosses baleines, qui dans le cas des baleines à bosse sont les femelles en âge de se reproduire". Ceci est on ne peut plus faux. Les animaux capturés dans le cadre des programmes de recherche scientifique japonais sont déterminés de manière aléatoire de façon à obtenir les données les plus fiables statistiquement. C'est pour cela que des rorquals de Minke de moins de 6 mètres (n'ayant pas atteint l'âge adulte) ont été capturés dans le cadre des recherches menées au large de Kushiro (voir plus haut)

Ce responsable de l'IFAW fait donc sciemment de la désinformation pour provoquer une réaction de dégoût chez les gens.

L'opposition devrait devenir de plus en plus forte dans les semaines qui viennent. L'ONG Greenpeace a d'ores et déjà déclaré qu'elle traquerait la flotte japonaise depuis les côtes nipponnes avec l'un de ses navires, l'Esperanza...lire la suite>>

Libellés : Revue de presse

samedi, septembre 01, 2007

Chasse à la baleine et tourisme baleinier

Comme je l'ai déjà évoqué précédemment, il existe de nombreux exemples démontrant que chasse à la baleine et tourisme baleinier (whale-watching) peuvent tout à fait cohabiter, voire même coopérer. Un article intéréssant sur ce sujet avait d'ailleurs été rédigé par Segi Shio pour le bulletin de la CPS (Secrétariat général de la Communauté du Pacifique) en 2003. Toutefois, les opposants à la chasse à la baleine clament sans cesse que le tourisme baleinier est la seule manière d' "exploiter" les ressources baleinières de façon durable.

Le 24 août dernier, plusieurs bateaux d'éco-tourisme sont tombés par hasard sur un baleinier en opération au large du port de Rausu, situé sur la péninsule du Shiretoko (Hokkaido, nord du Japon), site inscrit au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO en 2005. L'événement qui a marqué la conscience des touristes, a été repris par les médias japonais et étrangers (notamment de façon très partiale et erronée ici). Il n'en a guère fallu plus aux anti-chasse tels que Greenpeace Japan pour relancer la polémique sur la coexistence de la chasse à la baleine et du whale-watching.

Cependant, il faut prendre en considération plusieurs choses avant de se laisser entraîner par la rhétorique anti-baleinière. Tout d'abord, la chasse à la baleine est pratiquée dans cette région depuis plusieurs dizaines d'années, soit bien avant le développement de l'éco-tourisme qu'a amené le nouveau statut du Shiretoko en 2005. Le tourisme doit pouvoir se développer sans gêner les activités des pêcheurs de cette région. D'autant plus que la capture de la baleine à bec de Baird a eu lieu en dehors de la zone désignée comme patrimoine mondial naturel.

Ensuite, il semble que ce sont les bateaux d'éco-tourisme qui se sont approchés volontairement du baleinier et de sa proie. Le malaise des passagers est donc plutôt du fait des organisateurs du whale-watching. En outre, la chasse à la baleine est une activité dangereuse et s'approcher du cétacé ou du navire lors de la capture peut être la cause d'un accident. En fait, on est en droit de se demander si le capitaine du bateau de tourisme n'a pas agi délibérément par voyeurisme. C'est un peu comme si un guide touristique emmenait des touristes dans un abattoir parce que la porte était entrouverte.

Finalement, il semble que la mairie de Rausu a joué le rôle d'intermédiaire entre les baleiniers et les organisateurs d'éco-tourisme pour trouver une solution afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus et que les deux activités puissent coexister dans cette zone. Cela prouvera une fois de plus que les déclarations des opposants à la chasse à la baleine sur ce sujet sont fausses.

Mise à jour (4 septembre 2007) :

Michel Temman a écrit un article dans Libération sur l'incident. Une fois de plus, il démontre son manque de professionalisme et de sérieux avec des erreurs comme celle-ci : "une baleine à bec de Baird (le plus gros rorqual à bec, de la famille des dauphins: 12 mètres et 10 tonnes en moyenne)". La baleine à bec de Baird n'est pas un rorqual (les rorquals sont des cétacés à fanons!) et n'appartient pas à la famille des dauphins. C'est un odontocète (cétacé à dents) appartenant à la famille des ziphiidés (baleines à bec). En outre, la chasse de cette espèce, qui jusqu'à preuve du contraire, n'est pas en voie de disparition, n'est pas sous la juridiction de la Commission baleinière internationale. Tout ceci pouvait être vérifié facilement sur internet.

L'article en lui-même n'apporte pas grand éclairage, mis à part les vidéos prises par le couple français qui se trouvait à bord du bateau d'éco-tourisme lors de l'incident...lire la suite>>

Libellés : désinformation

samedi, août 18, 2007

Rituel des baleinières à Tomida

Je suis allé dans le district de Tomida (ville de Yokkaichi, département de Mie) les 14 et 15 août derniers pour assister à une fête lors de laquelle est présenté un rituel appelé kujirabune gyôji 鯨船行事 (rituel des baleinières). Le matin du premier jour, avait lieu le rituel dit du chinka-sai 鎮火祭 qui consiste à brûler de la paille et de l'encens dans l'enceinte du sanctuaire Toride-jinja 鳥出神社 qui doit permettre de se protéger contre les incendies.

Le 14 août, les chars et les baleines effectuent une parade dans leurs quartiers respectifs, le chô-neri 町練. Lors de cette parade, les chars et les baleines reproduisent plusieurs fois une scène de chasse baleinière. Ce rituel commence par le repérage de la baleine par le char. Le jeune garcon à la proue du char effectue une sorte de danse lors de laquelle il agite ses bras et se contorsionne en arrière de manière répétitive. La chasse commence alors et le char poursuit la baleine jusqu'à ce que cette dernière contre-attaque. Les jeunes gens maniant la baleine effectuent alors une charge vers le bateau tout en poussant des cris, "ya-ya!".

Le jour suivant a lieu le miya-neri 宮練, lors duquel le même rituel que la veille est effectué dans l'enceinte du sanctuaire Toride-jinja. Cette fois-ci, la poursuite est plus longue, la baleine s'échappant plusieurs fois avant d'être finalement harponnée. A noter que ce rituel serait apparu il y a un peu plus de 200 ans à Tomida. Il a d'ailleurs été reconnus patrimoine culturel intangible national en 1997 par l'Agence japonaise pour les affaires culturelles. Outre les quatre chars de Tomida, il existe d'autres rituels du meme genre dans le nord de la région d'Ise (la plupart se trouvant dans la ville de Yokkaichi).

Il faut toutefois souligner que la chasse à la baleine ne semble pas avoir été pratiquée dans cette région à la période d'Edo. En fait, les chars utilisés lors de ce rituel ressemblent beaucoup à ceux dits sekibune 関船 ou gozabune 御座船 hérités des daimyôs de la période d'Edo. On trouve d'ailleurs des fêtes de ce genre dans le département de Mie, telle que la sekibune-matsuri 関船祭り de Miyama...lire la suite>>

Libellés : cultures locales, vidéo